在襄阳老河口市,有一位土生土长的果树育种专家,只有初中文化的他,经过50多年的摸爬滚打,成为一名出类拔萃的农艺师,他就是湖北四和种业有限公司总经理姚凤君。几十年如一日,姚凤君通过技术改良、精细管理、降本增效、建设智慧大棚等,带动果农增收致富,也将“汉水”砂梨品牌进一步做大做强。

20世纪70年代,姚凤君初中毕业回乡后被安排进一家林场工作。当时,林场种植的60多亩果树正值挂果树龄,但一直不结果。林场长觉得姚凤君有文化,让他当上了技术员。就这样,姚凤君找到一些林果培育资料,开始学习栽培技术。

据襄阳市人大代表、春雨苗木合作社负责人姚凤君回忆,当时在农村,初中毕业就算文化程度较高了。尽管感觉有些赶鸭子上架,但自己本就出生农村,对土地怀有天然的亲近感,就这样踏上了果树技术之路 。

一个偶然的机会,姚凤君结识了一位林果专家。他经常翻山越岭、步行十多公里上门取经。在专家那里,他找到了果树不结果的原因,并对症下药。最终,8年不结果的苹果树挂了果,产量成倍增加,姚凤君也因此名声大振。勤于学习的姚凤君不断创新,先后在老河口推广应用了合理密植、高接换优等新技术,使果树产量成倍提高。

姚凤君表示,当时旁人觉得他在瞎折腾,但他坚信科技能够改变农业,于是不断摸索、学习,逐渐掌握了科学技术。

老河口市地处鄂西北汉水中游东岸,具有气候温和、雨量适中、光照充足、昼夜温差大、无霜期长、雨热同季等特点。沿江的冲积沙洲和鄂北丘陵岗地适宜梨、桃等水果生长。自20世纪80年代后期起,老河口市立足本地优越的自然条件,实施“百里汉江水果走廊”建设,使水果产业迅速发展成为全市农业产业化品牌产业。然而,进入21世纪后,老河口砂梨产业面临市场竞争加剧、传统种植模式效益低下的新挑战。姚凤君意识到,唯有科技创新,才能让砂梨脱颖而出。为此,姚凤君在老河口市郊承包了一处苗木实验基地,从引种培育优良品种下手。

姚凤君介绍,过去的砂梨不耐储藏、货架寿命短。他带领团队与湖北省农科院合作,选育出春雨系列新品系。经实验,果实糖度提高20%,冷藏保鲜期延长60天,成功打开高端市场。

为了形成规模化、产业化的发展,姚凤君组织引导果农成立专业协会,并于2006年牵头成立老河口市春雨苗木果品专业合作社。公司依靠强大的技术队伍,建立果树研究攻关与技术推广支撑体系,并与华中农业大学、湖北省农科院、中国农科院郑州果蔬研究所等院校建立长期稳定的合作关系。历经10年,姚凤君团队先后杂交选育梨优秀品种26个,同时开展桃、李、杏、枣、西瓜等水果新品种选育。

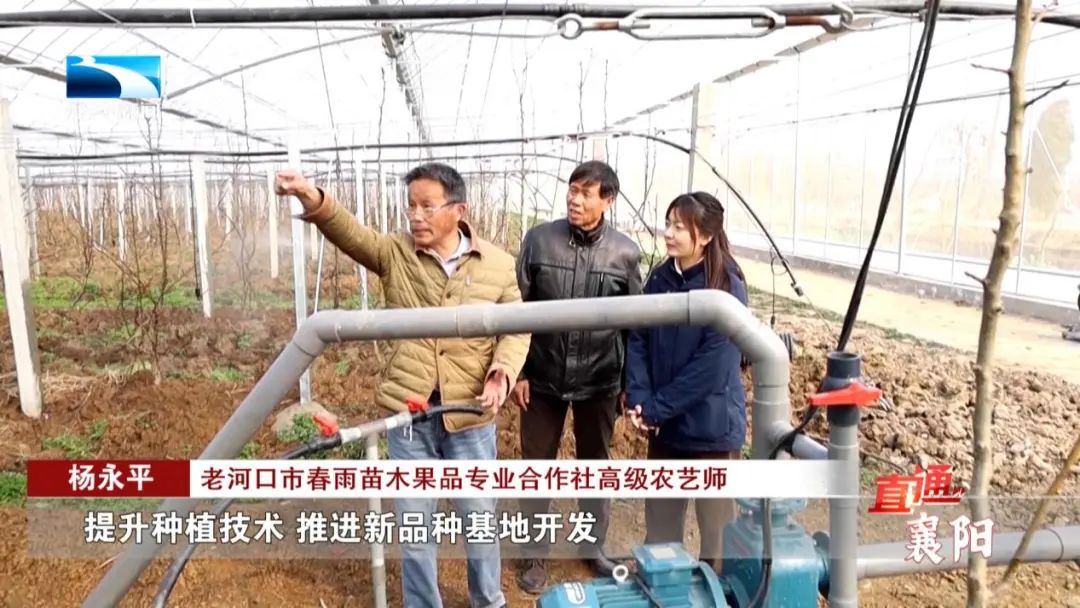

老河口市春雨苗木果品专业合作社高级农艺师杨永平称,为减少农药使用,合作社采用生物、物理防治方式。同时,将梨树、桃树枝条粉碎作为有机肥,实现废弃物循环利用。如今,老河口砂梨已通过绿色食品认证,每斤售价比普通梨高出1.5元 。

随着公司不断壮大,经济效益越来越好,姚凤君又开始了新的探索。他先后投资30余万元添置摄像机、数码相机、计算机及编辑刻录等设备,在公司所在地投资150万元建成全市一流的现代化科技培训检测服务大楼,投资60余万元建成200余亩新品种果树引进、试栽、对比示范基地,逐步完善龙头企业、合作社、产业基地、村组户间的技术传递网络,坚持现场分散培训与集中培训相结合,骨干培训与果农培训相结合,专家讲座与乡土人才授课相结合。

老河口市春雨苗木果品专业合作社社员杨新洁表示,大家看到姚老师几十年如一日扎根田地培育桃梨,取得的成绩有目共睹,所以在合作社成立之初就选择加入。

同时,为帮助果农、苗农解决劳力不足、管理水平不高、果树品种落后的问题,姚凤君又牵头组建党员机防队、修剪服务队、嫁接服务队,常年活跃在全市林果种植区田间地头,及时为各地果农解惑,姚凤君还根据地域区分,建立多个微信群,解答农民提出的各种问题。为此,他免费为培训对象,年提供1000人次以上的培训服务,无偿检测果品90批次以上,合作社年编印技术资料15000余份。

杨永平介绍,近年来,合作社坚持为地方经济林品种结构优化、提升种植技术、推进新品种基地开发贡献力量,新建技术检测大楼,并无偿向合作社、家庭农场开放。

经过十多年的发展,“汉水”砂梨已经畅销国内外市场,并被评为“湖北省三大名果”。为进一步提高“汉水”砂梨品质,破解当地梨树种植中涝时受淹、旱时减产的问题,2024年春雨苗木合作社积极争取到了“国家区域性良种(梨)繁育能力提升项目”,建设了一座占地50亩的连栋大棚,将3000多棵梨树种到了大棚里。

姚凤君表示,传统户外种植模式虽在技术上有提升,但对天气依赖性大,尤其是遭遇雨涝时,梨树损失严重。经过在全国多地考察,合作社决定建设智慧大棚,这也是目前国内单体面积最大的果树智慧大棚。

尽管外面阳光明媚,但在这个大棚里,记者并未感受到传统大棚中的闷热,这里空气清新、温度宜人,阵阵微风让人陶醉。这就是智慧农业带来的最直观感受。通过智慧大棚的智能系统,不仅可以实时掌握每一个地块的温湿度数据、光照强度、空气质量、果苗长势,还能实现高效利用空间、精准控制环境、增强抗灾能力,可以说是一举三得。

杨永平介绍,通过渗灌和微灌,有效解决了果园湿度控制问题;通过天窗门自动打开和防虫网,大幅降低了病虫害发生率,基本实现不打药、套袋,降低了生产成本。

作为设施农业的升级版,智慧农业借助物联网、大数据、人工智能等现代信息技术,实现了农业生产的智能化、精准化和高效化。传统温室大棚主要依靠种植者的个人经验进行管理,例如通过人工开启保温被,开关通风口等方式调节温室内温湿度,效率低且难以精确控制。而新式智慧大棚在连栋大棚的基础上加装传感器、物联网管理系统、水肥一体化系统,配套无土栽培、生物防治等进行温室管理,实现环境的精细化、智能化种植。

姚凤君介绍,在这座大棚里,通过雨水收集与微灌补充双模式,可将土壤湿度恒定在60%到70%的最佳区间;大棚采用2.5米高的侧通风口和拱篷双天窗设计,配合50%透光率和360目防虫网,确保棚内温度稳定在 25℃至32℃的最佳区间。

老河口市李楼镇李楼村村民唐少东说,有了这个大棚,劳动强度降低了,操作更简单,还能学到新技术,收益也更高了 。

温室大棚作为一种先进的农业生产设施,能够为各种植物提供适宜的生长环境,打破地域和季节的限制,保障市场供应。如今,在科技赋能下,智慧高效的大棚让老百姓的“菜篮子”“果篮子”更加丰盈。

谈及未来规划,姚凤君表示,希望将“汉水砂梨”打造成全国知名品牌,吸引更多年轻人回乡创业,让农业成为有发展前景的产业。