新中国成立之初,百废待兴。政治上翻身的光化(现老河口市)人民以极大的劳动热情和战胜一切困难的决心投入到经济建设之中,特别是农业合作化运动掀起大修水利工程的高潮,该县赵岗乡群众利用杜槽河水系创造了“西瓜秧”式的水利灌溉系统,解决了土地缺水问题,大幅提高了粮食产量,其经验在全国得到广泛推广。

所谓“西瓜秧”式水利灌溉系统,就是在河水上游筑坝,盘山开渠,坝像瓜根,渠像瓜秧,沿渠堰塘像西瓜,形成“山连水,水连山,河通堰,渠通堰,长藤结瓜,有水灌田”的水利工程。其特点是通过拦河筑坝,盘山开渠,引水上山,渠堰相连,引蓄结合,方便灌溉,克服了渠首、渠中、渠尾用水矛盾,使水利资源得以充分利用,提高灌溉效益。

赵岗永固农业合作社“逼水上山、筑坝引水、蓄水灌田”的探索

光化县地处鄂西北,是有名的“旱包子”。由于降水量较少,且年际和季节性分布不均,灌溉没有保障,蓄水保水能力差,因此占全县土地总面积70%以上的丘陵岗地几乎都是“望天收”。据史料记载:解放初,全县近60万亩耕地,水田面积仅有4200亩,而且旱不保收,属粮食供应调进县。

1955年,农业合作化运动兴起,光化县委积极响应省委、地委的号召,在全县掀起了旱地改水田的群众运动,摸索建设切合本地实际的水利灌溉工程。

位于光化北部的杜槽河,流域面积42平方公里。在地形上,赵岗小黄楝树村下属的朱家营以上是高山峡谷,以下是丘陵岗坡,赵岗以下逐渐形成矮岭宽谷,一般山岭高度在800至1500米之间。沿河两岸宽500至800米的地带,地势平坦,坡度在1至3度之间。由于高旱低灌,仅有水田75亩,是全县最穷的地方,农民常年以红薯为主粮,群众生活十分贫苦。

刚刚建立的永固高级社发挥合作化优势,发动群众,集思广益,寻找“逼水上山”、变旱地为水田的办法。社员陈文贵建议:“杨庄临河处有一段好地势,非常适合做拦河坝,如果在那里筑坝蓄水,便可用于灌溉。”1955年冬,光化县委、县政府经过充分论证,决定兴建杨庄滚水坝。1956年5月,大坝完工。同时,合作社又组织社员顺着山势开挖渠道,使河底流水变成了盘山绕渠水流,实现了“逼水上山”的梦想。紧接着,合作社开展了“坡改梯”“梯改水”,使社里的水田由原来的23亩增加到了108亩,1956年水稻亩产达159公斤,较种植旱粮增收一倍多。“西瓜秧”式水利灌溉系统的形成,使旱灾不断的丘陵变成了自流灌溉、常年保收地区,低产的旱粮变成了高产的水稻,极大地改善了赵岗人民的生产生活条件。1959年,该地水稻单产254.5公斤,总产达162.29万公斤,全水系7006人人平稻谷115.82公斤,彻底改变了过去“早晨梆梆梆(用刀剁红薯),晌午靠山庄(蒸红薯),晚上换个口,还是红薯汤”的食不果腹生活。

“西瓜秧”式水利灌溉系统的形成

“逼水上山”夺得丰收,使光化县委、赵岗区委看到了兴修水利、增加农业收成的希望,让基层干部群众尝到了旱改水大幅度增产的甜头,从而更加坚定了大家进一步探索“西瓜秧”式灌溉渠系建设的信心,激发了上下一心兴修水利的积极性。

1956年冬,赵岗人民在杜槽河红石坡处筑坝引水改田,使洪(山嘴)赵(岗)公路旁的丘陵岗地都变成了水田。为了解决用水季节上下游的矛盾,社员们又摸索出“拦河筑坝,抬高水位,盘山开渠,沿渠修堰,坝连渠,渠连堰,平时蓄,忙时用,渠水灌堰,堰水灌田”的“长藤结瓜”式自流灌溉系统。

光化县委及时总结永固、六合农业生产合作社治水的成功经验,在全县掀起了兴修水利的高潮。至1958年,杜槽河梯级开发完成,全流域共建杨庄、红石坡、兴隆寺、兰家岗、王岗、白龙泉6级拦水坝。这样,在河水上游筑坝引水,盘山开渠,渠首(杨庄)筑的坝好像“瓜秧根”,盘山的渠道好像“瓜秧”,沿渠道修的水库、堰塘则像“西瓜”,这种“西瓜秧”式水利灌溉系统的完整水系正式建成,“西瓜秧”式灌溉系统得到广大干部群众的认可。

“西瓜秧”经验在全国推广

在“西瓜秧”水利工程建设过程中,地委书记赵修多次到光化同县委书记郑少波深入工程现场开展调查研究,挖掘典型,总结经验,并组织各县领导现场参观学习,在襄阳地区全面推广。

1957年11月10日至12日,中共湖北省委第一书记王任重、副书记赵辛初,率领宜昌、荆州、孝感、黄冈、襄阳5个地委的第一书记和35位县委书记以及省直部分部门负责同志、水利工程技术人员等100多人,到赵岗现场参观杜槽河“西瓜秧”式自流灌溉系统工程。王任重欣然为“西瓜秧”式水利灌溉系统经验题字——伟大的创举!会后,王任重以中共湖北省委名义给中央写了《依靠群众力量,排除万难,大兴水利》的专题报告,介绍了“西瓜秧”式水利灌溉系统的形成和特点,总结了光化人民勤俭治水的经验。

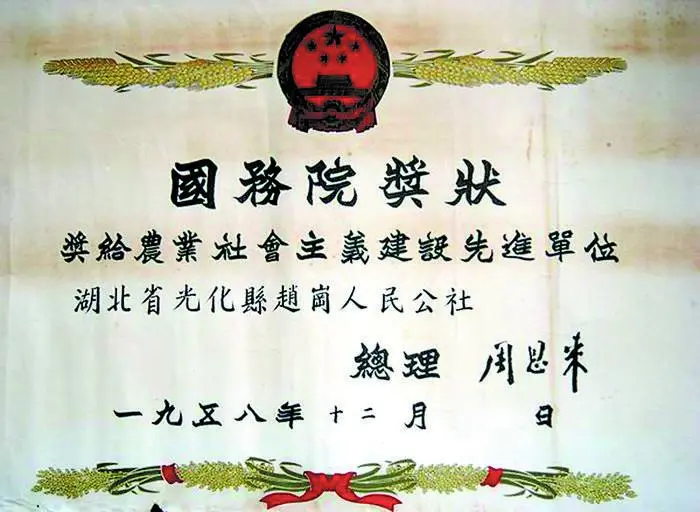

1958年1月12日,《人民日报》以《一篇生动的马克思主义的报告》为题发表社论,对光化人民的“伟大创举”给予了高度赞扬和评价。社论指出:襄阳地区兴办水利的经验,是党的群众路线的生动范例,对全国来说具有十分重大的意义。中共湖北省委这篇报告的重要意义还在于它生动地提供了群众路线的领导方法,这就是深入实际,深入群众,及时地发现成功的典型,总结和推广成功经验,使全盘工作能够迅速地前进。“西瓜秧”式水利灌溉系统就此名响天下,成为全国水利建设典范,经验在全省、全国得到推广和发展。1958年12月,光化县赵岗人民公社荣获全国农业先进单位称号,获得周恩来总理签发的奖状。“西瓜秧”式水利灌溉系统由此闻名遐迩。1958至1959年间,全国20多个省(市)、自治区及大专院校的党政领导、专家教授、工程技术人员先后有6万余人到赵岗参观学习。1958年12月,上海电影制片厂拍摄专题纪录片,“西瓜秧”式水利灌溉模式被搬上银幕,在全国播映推广。1959年,“西瓜秧”灌溉系统模型参加了首都“国庆十周年建设成就展”。“西瓜秧”式水利灌溉系统的伟大创举,是光化县党组织正确执行党的群众路线,发动群众,依靠群众的具体体现,是在中国共产党领导下翻身得解放的光化人民集体智慧的结晶和伟大创举。